- 導入事例

- [Neat Bar/Board導入事例]東洋鋼鈑様

- 【Box導入事例】秋田大学様

- 【ECCL導入事例】大正大学様

- 【S-iDC バックアップサービス with Wasabi導入事例】春日井市民病院様

- 【工場ネットワーク導入事例】株式会社資生堂様

- 【オフィス移転事例】オートモーティブエナジーサプライ様

- 【オフィス移転事例】外為どっとコム様

- 【オフィス移転事例】GSユアサ様

- 【オフィスリニューアル事例】JR東日本ビルテック株式会社様

- 【オフィス移転事例】日本食研ホールディングス様

- 【オフィス移転事例】株式会社スコープ様

- 【オフィス移転事例】スカパーJSAT株式会社様

- 【ネットワーク導入事例】東京ステーションホテル様

- 【コミュニケーション改革事例】豊田通商株式会社様

サイト内の現在位置

TCFD提言に基づいた情報開示

TCFD提言に基づいた情報開示

NECネッツエスアイは、2021年12月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)へ賛同を表明し、TCFDコンソーシアムにも参画しました。

サステナビリティ経営の推進と包括的で持続可能な社会の実現を目指し、2023年6月に公表されたIFRSサステナビリティ開示基準S2号(気候変動)(以下、IFRS S2(気候変動))を考慮した情報開示を進め、気候変動に関連するリスクの抑制と機会の創出・獲得に向けた活動に取り組んでいます。

NECグループとしては、2017年12月にSBT(Science Based Targets*)の策定を表明し、翌年に認定を受けました。

さらに現在の目標については、SBTイニシアチブから「1.5℃水準」の認定も取得し、カーボンニュートラル実現に向けて活動を推進しています。

*Science Based Targets:パリ協定が求める水準と整合した温室効果ガス排出量削減目標

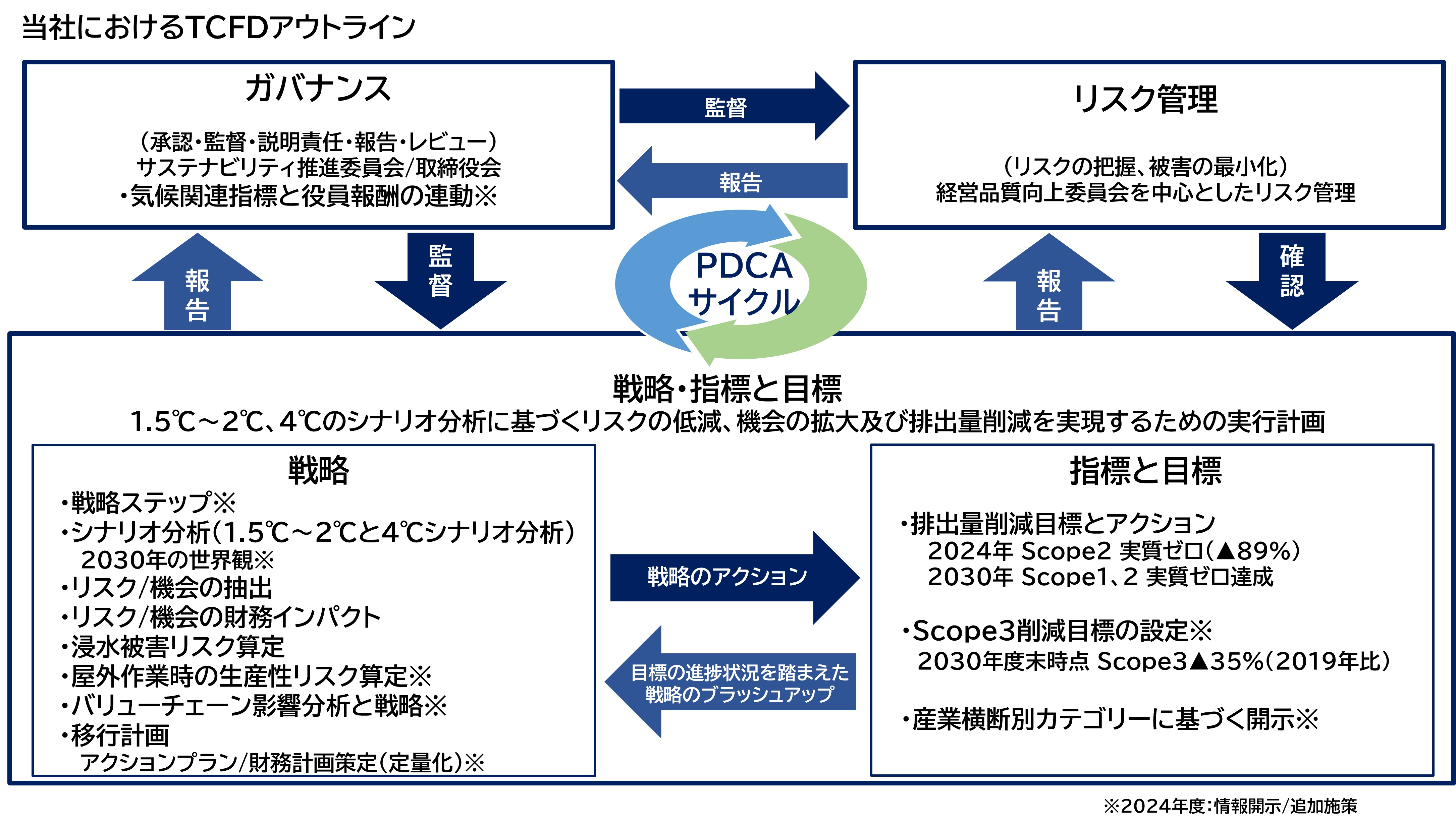

当社におけるTCFDアウトライン

1.ガバナンス

NECネッツエスアイでは、代表取締役執行役員社長(CEO)が委員長を務めるリスク・コンプライアンス委員会にて、気候変動対策を含むサステナビリティに関する戦略や施策について検討・意見交換を実施しています。

サステナビリティ経営や気候変動への対応は、事業活動における経営戦略および意思決定にとって重要な課題です。

そのため、環境方針を制定し、自社の環境負荷やリスクの継続的な低減、ならびに事業を通じた社会の発展と貢献の拡大という両面から取り組みを進めています。

リスクの検討に際しては、適宜、外部有識者等の意見も取り入れています。さらに、当委員会での討議結果は取締役会へ報告し、当社の気候変動対策が適切に推進されるよう監督しています。

また、中央環境管理委員会では、委員長を環境担当役員が務め、中長期目標の策定や省エネに関わる投資など環境経営推進上の重要事項について討議しています。

2. 戦略

シナリオ分析

当社では、気候変動が事業に与える影響の把握と、気候関連リスクおよび機会の具体化を目的として、複数のシナリオを用いたシナリオ分析を実施しました。あわせて、NECグループとして想定した国内脱炭素シナリオも参照し、自社の長期戦略と照合した上で、事業環境の認識や差異分析を行いました。

| 参照シナリオ | 1.5℃~2℃シナリオ | 4℃シナリオ |

|---|---|---|

| 移行シナリオ | 国際エネルギー機関(IEA)による移行シナリオ APS(Announced Pledges Scenario) NZE(Net Zero Emissions by 2050) |

国際エネルギー機関(IEA)による移行シナリオ STEPS(Stated Policies Scenario) |

| 物理シナリオ | 国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)による気候変動予測シナリオ RCP1.9、RCP2.6 SSP1-1.9 、SSP1-2.6 |

国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)による気候変動予測シナリオ RCP8.5 SSP5-8.5 |

予想される事象

本分析は、環境・企画・広報部門および事業部門と連携し、全社にて議論を重ねて推進しています。

議論の結果、1.5℃~2℃シナリオにおいては、特に脱炭素社会への移行を目指した大胆な政策や技術革新が進展すると予測されます。移行リスクとしては、エネルギー価格や資材価格の上昇、部材の確保難などが顕在化すると分析しました。

4℃シナリオにおいても移行リスク・機会の傾向は概ね同様ですが、大雨や洪水の多発・激甚化により、顧客設備の復旧対応や障害発生頻度の増加など、物理的リスクが相対的に高まると考えています。一方、社会全体で脱炭素化や温室効果ガス排出抑制、再生可能エネルギーへのニーズが高まることは、当社によるカーボンニュートラルに貢献する多様なICTサービス提供機会につながると評価しています。

| 事象 | 1.5℃~2℃シナリオ | 4℃シナリオ |

|---|---|---|

| 極端な高温 | 1850年から1900年比で、10年に一回規模の極端な高温(+1.9℃~+2.6℃)が、2081年から2100年に頻度が4.1倍~5.6倍になる。 | 1850年から1900年比で、10年に一回規模の極端な高温(+5.1℃)は、2081年から2100年に頻度が9.4倍になる。 |

| 大雨 | 1850年から1900年比で、10年に一回規模の極端な湿潤化(+10.5%~+14%)は、2081年から2100年に頻度が1.5倍~1.7倍になる。 | 1850年から1900年比で、10年に一回規模の極端な湿潤化(+30.2%)は、2081年から2100年に頻度が2.7倍になる。 |

| 世界平均海面水位 | 1995年から2014年の平均と比べ、2100年までに28cm~62cm上昇する。 | 1995年から2014年の平均と比べ2100年までに63cm~101cm上昇する。 |

| 電源構成における再生可能エネルギー比率 | 1850年から1900年比で、10年に一回規模の極端な湿潤化(+30.2%)は、2081年から2100年に頻度が2.7倍になる。 |

シナリオ分析に基づく世界観

2030年の世界観(NECネッツエスアイのトランスフォーメーション)

リスクおよび機会

気候変動に関するリスクおよび機会は、事業年度を超えて長期間にわたり、自社の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。そのため、これらのリスクおよび機会が顕在化すると想定される時間軸に基づき、対応のマイルストーンを検討することが重要と考えています。

リスクおよび機会が顕在化すると想定する時間軸

当社では、短期・中期・長期という時間軸でリスクおよび機会の顕在化を想定し、以下のように分類しています。

政府による政策・規制の導入や市場ニーズの変化に伴う移行リスク、気候変動による異常気象などの物理リスク、加えて、各事業本部における機会の拡大についても検討しています。特定されたリスクおよび機会は、当社の戦略に反映させ、具体的な対応につなげています。

政府による政策・規制の導入や市場ニーズの変化に伴う移行リスク、気候変動による異常気象などの物理リスク、加えて、各事業本部における機会の拡大についても検討しています。特定されたリスクおよび機会は、当社の戦略に反映させ、具体的な対応につなげています。

|

分類

|

期間

|

定義

|

|

|

短期

|

当該事業年度

|

当該事業年度における会計年度をベースとする1年

|

2024年度

|

|

中期

|

当該事業年度から3年以下

|

中期的な時間軸に基づく事業活動(3年)

|

2024~2026年度

|

|

長期

|

当該事業年度から3年超

|

長期的な時間軸に基づく事業活動(3年超)

|

2024~2030年度

|

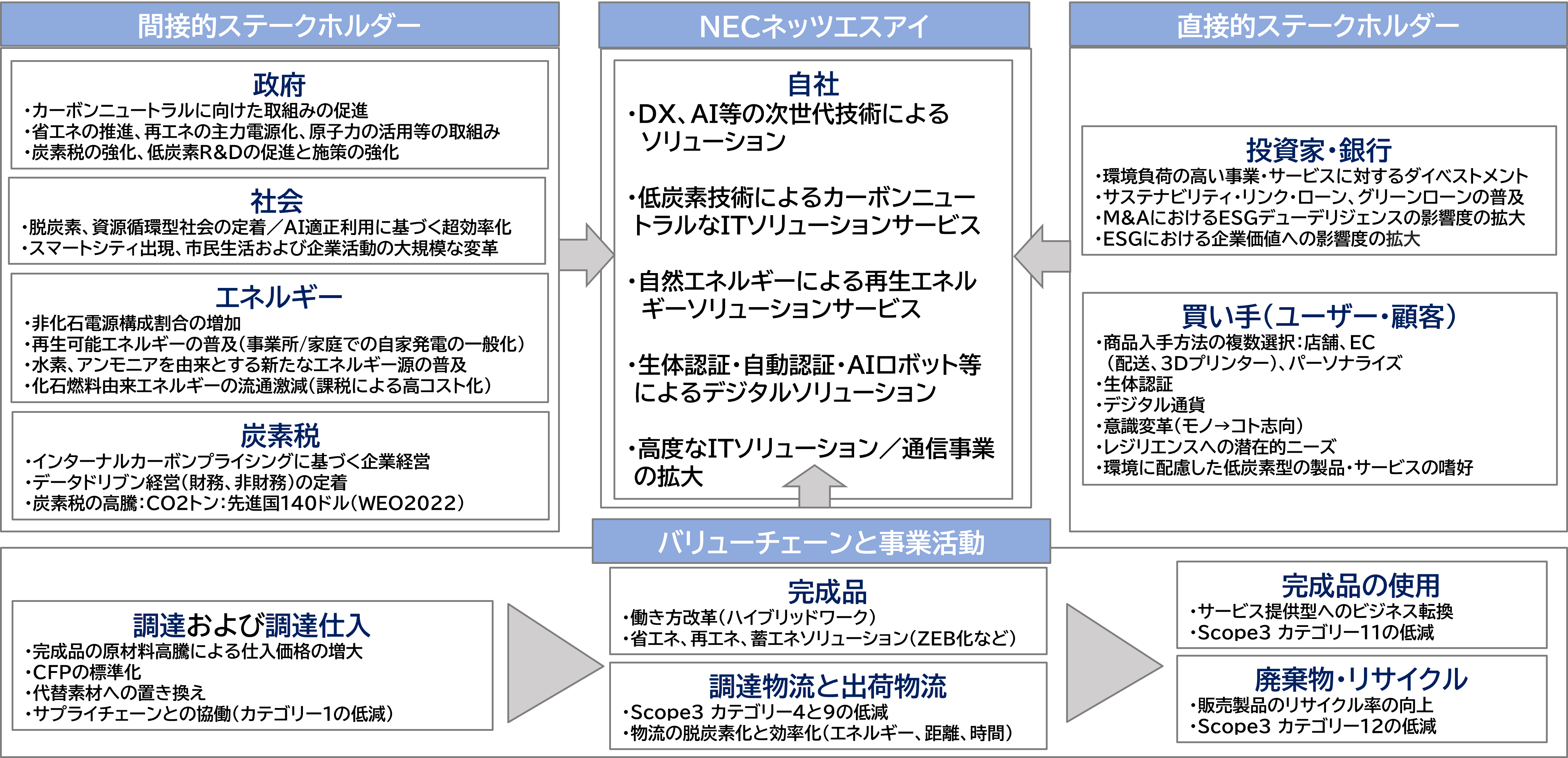

リスクおよび機会がバリューチェーンに与える影響

気候変動に伴うリスクおよび機会のうち、当社のバリューチェーンに重大な影響を及ぼすと予想される項目について、次のように整理しています。

原材料の調達から製造、流通、販売、保守、ソリューション・サービスの提供までの一連のバリューチェーンにごとに、それぞれの活動が企業価値の創造にどのように貢献しているか、また競合他社に対する自社の強みや弱みについても改めて分析しています。

そのうえで、これらの各要素ごとに気候変動に関するリスクおよび機会を明確化し、事業戦略の見直しに活用しています。

| 項目 | ・購買活動:調達にともなう製品、部品、材料の仕入れ(移行/物理リスク) ・サービス:導入支援、保守・運用サービス等のアフターサービス、クレーム対応など(移行/物理リスク) |

|---|---|

| 重大な影響 | ・重要インフラ設備、システムの運用障害、停止などによる社会への影響 ・顧客の重要システム、設備の運用障害、停止など市民生活、企業活動への影響 |

リスクおよび機会に対する資源投下、緩和・適応への取組み

|

リスク・機会

|

||||

|

企業の戦略と意思決定

|

1

|

リスクおよび機会に対処するための資源投下を含む、事業体のビジネスモデルに対する現在および将来予想される変更

|

機会への対応

|

気候変動に対応したビジネス機会の拡大

(社会、市民生活、企業活動のレジリエンス力向上に貢献)

|

|

資源投下

|

設備投資や研究開発への支出

|

|||

|

2

|

直接的な緩和・適応への取組み

(例:生産プロセスや設備の変更、施設の移転、労働力の調整、製品仕様の変更等)

|

直接的な緩和・

適応への取組み

|

①生産プロセス・設備・製品仕様の変更:サプライチェーンとの

協働による移行リスクの緩和・適応

②施設の移転:固定資産等のOPEX化による移行リスクの緩和・

適応 ⇒ 現時点で既に完了 ③労働力の調整:ロボットの活用・ウェアラブル端末による体調

管理による物理リスクの緩和・適応

|

|

|

3

|

間接的な緩和・適応への取組み

(例:顧客やサプライチェーンとの協働等)

|

間接的な緩和・

適応への取組み

|

①顧客と消費者との協働:

製品、ソリューション・サービスの効率化およびScope3のカテゴリー11・12の削減

②サプライチェーンとの協働:

製品、ソリューション・サービスの効率化およびScope3のカテゴリー1・4・9の削減

|

|

|

低炭素経済

への移行計画

|

4

|

移行計画と、その策定にあたっての前提や依存性

|

||

|

5

|

温室効果ガス排出量削減等の

目標の達成計画

|

温室効果ガス排出量削減目標

|

目標年2030年度までにScope1、2:実質ゼロ

(基準年:2020年度比)

目標年2040年度までにScope3:実質ゼロ

(基準年:2020年度比)

|

|

|

企業の戦略・意思決定の対応(1~3)、低炭素型経済への移行計画(4・5)に対するリソース調達、また調達する予定であるかについての情報

|

リソース(資金源)の調達・調達予定

|

リスクへの対応費用・機会の拡大に向けた投資計画

|

||

気候変動に関する主なリスク

|

カテゴリー

|

主なリスク

|

時間軸

|

影響度

|

リスクの緩和・適応への取り組み

|

|

移行リスク

(1.5℃~2℃シナリオ)

|

<政策と法規制>

・世界情勢悪化に伴う天然ガスや原油等のエネルギー資

源の価格上昇に伴うエネルギーコストの増加

・需要供給バランスにおける再生可能エネルギー価格の上昇 |

短期~長期

|

中

|

・オフィス、働き方改革による消費電力 低減、

自社PPA(※1)によるエネルギー調達

(移行計画/財務計画①~④)

|

|

<市場・評判>

・顧客、サプライチェーンからの要求に対応できない場合の事業機会の喪失

・半導体、樹脂、鉄鋼などの資材価格高騰や供給減によるコストの増加および部材確保が困難

|

短期~長期

|

中

|

・サプライヤーへの働きかけ

・部材確保に向け、サプライチェーン全体を捉えた

サステナビリティ活動の実施

|

|

|

物理的リスク

|

・大規模災害や自然災害の発生に対する営業停止損失、設備

復旧対応遅れ、対応不足による信用失墜、訴訟リスク

・災害復旧、障害発生の頻発による工数増加とコストの増加 (※2)

|

短期~長期

|

中

|

・ビッグデータを活用した災害予測、画像解析で

の可視化

・再生可能エネルギーを活用した災害対応力強化

(例:避難所の安全確保) |

|

・屋外作業時の熱中症発生、高温による社員の健康リス

クの増加、屋外作業生産性の低下(※3)

|

短期~長期

|

中

|

・ロボット活用による遠隔操作

・ウエアラブル端末による作業員の体調管理

|

時間軸:短期 2024年度 中期 2024~2026年度 長期 2024~2030年度

※1:PPA:PowerPurchaseAgreement(電力販売契約)/ ※2:浸水リスクは国交省「重ねるハザードマップ」に基づき算出

※3:「Climate impact explorer」による労働生産性の低下のシュミレーションに基づき算出

<主なリスク項目の概要>

・政策と法規制:

4℃シナリオでは、天然ガスや原油などエネルギー資源の価格上昇に伴い、エネルギーコストが増加し、財務面での

マイナスの影響が想定されます。

・市場・評判:

1.5℃~2℃および4℃シナリオにおいて、顧客やサプライチェーンからの要求に対応できない場合には、事業機会の喪失や

製品サービス提供に必要な部材の確保が難しくなり、財務インパクトがマイナスとなる可能性があります。

・物理的リスク:

気候変動による大規模災害や自然災害の発生により、営業停止による売上減少などのマイナスの財務インパクトが

見込まれます。さらに、気温上昇に伴う屋外作業の生産性低下や、日中の業務時間短縮によっても財務面に悪影響を

及ぼす可能性があります。

気候変動に関する主な機会

当社は、環境に配慮した多様なソリューションの提供と、関連する製品・サービスの開発・普及に取り組んでいます。

再生可能エネルギーの導入や省エネルギー化を推進するネットワークインフラの構築に加え、働き方改革を支援する各種サービスを通じて、業務の効率化やムダの削減などを図り、お客様のサプライチェーンにおける温室効果ガス排出削減に貢献しています。

|

主な機会

|

時間軸

|

影響度

|

アクションプラン(行動計画)

|

|---|---|---|---|

|

・ICT技術に基づく、働き方/業務プロセス改革、ICTマネジメント等の

ソリューション・サービス等の事業機会の拡大 ・AI/IoT、デジタル技術の活用ニーズの事業機会の拡大

|

短期~長期

|

高

|

・最適な働き方提案、ハイブリッドワーク実現による間接的な

エネルギー使用削減

・リアル&バーチャルによる分析から有用な予測を強化、最適

なエネルギー効率運用を実現

(移行計画/アクションプラン②)

|

|

・ネットワークインフラにおける省電力化、レジリエンス強化の機会が拡大

・重要社会インフラ、運用・マネジメント、他社との協業/共創による事業

機会の拡大

・海洋事業:洋上風力発電需要の増加に伴う事業機会の拡大 ・宇宙事業:衛星画像解析等による事業機会の拡大

|

短期~長期

|

高

|

・対象市場へのL5G・MVNO等の展開/電力効率の良い製品評価

・洋上風力における通信システム整備およびO&M(海洋観測)

ソリューションの開発

(移行計画/アクションプラン④・⑤・⑧)

|

|

・地方創生やデジタル田園都市国家構想に基づくスマートシティ推進に伴う

事業機会の拡大

・防災減災ソリューションの事業機会の拡大

・再生可能エネルギー・地域新電力等の多様化するエネルギー需要に対する 事業機会の拡大

|

短期~長期

|

高

|

・ビルOS開発推進/デジタルツイン活用および省エネソリュー

ション開発

・再生可能エネルギー+EMSによるサイトコントロール、スマ

ート化

(移行計画/アクションプラン①・③・⑥・⑦・⑨)

|

<主な機会項目の概要>

・気候変動に関する主な機会は、1.5℃~2℃シナリオにおいて、各事業プラスの財務インパクトが見込まれます。

・気候変動に関する主な機会は、4℃シナリオにおいても同様のサービス提供となる一方で、サービス提供に関わる

当社の効率が低下することから、気候変動による財務インパクトは無いと考えられます。

気候変動対応アクションプランを含む注力事業への取り組み状況

|

注力事業

|

アクションプラン

|

監査/適応

|

取り組み状況

|

|

働き方DX

|

アクションプラン②

|

緩和

|

最適な働き方提案、ハイブリッドワーク実現による間接的なエネルギー使用削減

|

|

デジタルツイン

|

アクションプラン②

|

緩和

|

リアル&バーチャルによる分析から有用な予測を強化、最適なエネルギー効率運用を実現

|

|

次世代ネットワークサービス事業

|

アクションプラン②

|

緩和

|

対象市場へのローカル5G・MVNO等の展開/電力効率の良い製品評価

|

|

海洋事業

|

アクションプラン②

|

緩和・適応

|

洋上風力における通信システム整備およびO&M(海洋観測)ソリューションの開発

|

|

グリーンエネルギー事業

|

アクションプラン①

|

緩和

|

再生可能エネルギー+EMSによるサイトコントロール、スマート化

|

|

インフラ設備の省電力化

|

アクションプラン⑧

|

緩和

|

ビルOS開発推進/デジタルツイン活用および省エネソリューション開発

|

削減貢献量

当社では、提供するソリューションやサービスの中から、削減貢献量の創出に寄与すると考えられるもの、かつ現時点でデータ収集などにより算定が可能なものについて、削減貢献量を算出しています。これらは、その性質に応じて「エネルギー」「業務効率化」「資源循環」の三つのカテゴリーに分類しています。

削減貢献量の算出にあたっては、当社が定めた条件のもと、各案件の実績から推定される電力消費量などのデータに対し、環境省や専門機関が公表しているデータベースやレポート等で示されている排出原単位を適用しています。

(※)当社が提供するソリューション・サービスの導入前の状態(ベースライン)と導入後の状態について、ライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を

比較し、その差分を定量化したもの

機会の拡大に向けての人的投資計画の概要

当社では、各事業における気候変動に対応したビジネス機会の拡大を見込んだ上で投資を実施しており、今後も中期(2026)に向けて中核人材の採用および人材強化への投資を計画しています。

<機会の拡大に向けての投資の概要>

・事業本部における機会の拡大を目指した各事業部門の中核人材(経験者)採用への人材投資

・全社員のGX人材化を目指した各種人材育成研修および全社における人的投資の概要

移行計画

当社における移行計画の考え方は、シナリオ分析、リスク・機会と財務インパクト、指標と目標の開示および項目と相互に関連するものと捉えています。そのため、継続的なシナリオ分析のブラッシュアップにより、リスク・機会とその財務インパクトや、それに基づく移行計画についても見直し、変更をしています。

移行計画をTCFDおよびIFRS S2(気候変動)上の戦略における目標を実行するためのマイルストーンとして、社内全体の事業戦略に活かすことにより、今後における企業価値の継続的な向上に努めていきます。

気候変動問題に対し、以下の戦略における移行計画のカテゴリーに基づき、戦略の立案、温室効果ガス排出量の削減、低炭素経済への移行に着実に取り組んでいます。

戦略の整合性

温室効果ガス排出量削減目標を達成するための取り組み

Scope1、2

・再生可能エネルギーへの切替/非化石証書の導入(継続実施)

・自家消費型再生可能エネルギー/自社PPAの導入、切替

Scope3

・社内基幹システムとの連携による算定自動化

・サプライチェーンと連携した調達から廃棄までのカテゴリー1,4,9,11,12における削減施策の遂行

計画の前提

・気候変動における1.5℃~2℃、4℃シナリオのリスク・機会の抽出

・財務インパクトの結果に基づくリスクの低減・機会の拡大を目的としたアクションプラン

・移行計画をサポートする財務計画・予算及び関連する投資計画の実施

優先順位の高い機会

気候関連の機会におけるシナリオ分析の結果、当社ではアクションプランの機会に対して、事業のシフト及び事業最大化に向けての取組み及び計画の策定を実施しています。

アクションプラン

| 市場 | ①オンサイト/オフサイトPPAによる再生可能エネルギー市場へのクリーンエネルギーサービス等の 事業の拡大 ②温室効果ガス排出量可視化を通じ、高性能かつ使用電力量の少ない半導体等を使用したローカル5G、 IoTサービス、業務プロセス改革による脱炭素DX事業の拡大 ③液浸冷却技術を採用した次世代型データセンター等、ファシリティとエネルギーの融合による 環境マネジメント型サービスを拡大 ④自然エネルギーの需要に対して洋上風力発電需要増に伴う事業機会が拡大 |

|---|---|

| レジリエンス | ⑤激甚化する自然災害に対する災害対策事業の拡大 ⑥IT・DXソリューションによるサステナブルかつレジリエンスな循環型まちづくり推進事業機会の拡大 ⑦設計、構築、保守運用サポートまで一貫したスマート防災減災事業を推進 ⑧インフラ設備の省電力化、レジリエンス強化に関する需要・機会が拡大 ⑨サステナブルかつレジリエンスなスマートシティ推進に伴う事業機会の拡大 |

財務計画とシナリオ分析

移行計画をサポートする財務計画・予算及び関連する投資計画の目標およびシナリオ分析は、以下のとおりです。

|

項目と内容

|

アクションプラン

|

|

|

成長投資

|

1.自社実践、社内浸透施策への成長投資

|

①・②

|

|

2.各事業部門における気候変動を含む事業機会への成長投資

|

①~⑨

|

|

|

設備投資

|

3.温室効果ガス排出量削減目標の達成に向け、PPA事業の早期立上げ、

次世代蓄電池システムでBCP対策およびピークカット/シフトの実現に向けた設備投資

|

①・③・④

|

|

4.社有車のEV・ハイブリッド化導入促進に向けた設備投資(充電設備等の付帯設備を含む)

|

⑥・⑨

|

|

3. リスク管理

大雨や洪水などの自然災害リスクや地政学リスクをはじめ、企業が考慮すべき脅威の範囲は拡大しています。

NECネッツエスアイでは、高度に変化する事業環境の中、こうした多様化するリスクを常に把握し、被害の最小化と事業継続の両面からリスク管理に取り組んでいます。

気候変動を含む重要なリスクについては、リスク・コンプライアンス委員会を中心としたリスク管理体制により抽出および管理を行っています。

また、中央環境管理委員会では、経営戦略に基づき環境方針の適時見直しと、実施計画の策定および社内への周知徹底に努めています。

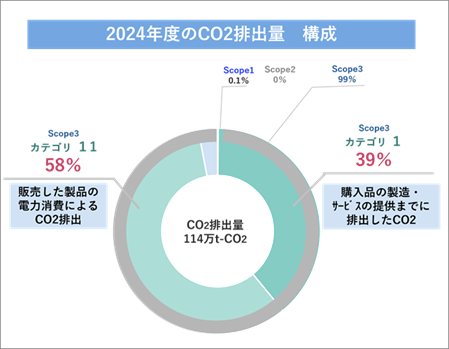

4. 指標と目標

1996年に環境方針を制定して以来、当社は事業活動における継続的な環境負荷低減はもとより、環境に配慮した製品・サービスの提供を通じて社会全体の環境負荷低減に貢献し、持続可能な社会の実現に向けた活動を継続しています。

NECグループの一員として、NECグループ環境経営目標である「NEC環境ターゲット2030」に沿い、2022年度には温室効果ガス排出量削減目標を設定しました。さらに、企業として気候変動対応への貢献を一層加速し、責務を果たすべく、カーボンニュートラルの実現時期を従来目標の2050年から2040年へと10年前倒ししました。

Scope1およびScope2に関しては、当社は さらに10年前倒しとなる2030年までにゼロ・エミッションを目指し、取り組みを進めています。Scope3については、当社の温室効果ガス排出量の約9割を占めていることから、サプライチェーンへの働きかけを通じてCO2排出量データの精緻化を進め、2040年のカーボンニュートラル実現を目指します。

温室効果ガス排出量削減 実績/目標(2020年度比)

| Scope1 | Scope2 | Scope3 | |

|---|---|---|---|

| 2024年度 (実績) |

929t-CO2(Jクレジット・非化石証書適用後の数値) |

実質ゼロ | 114万t-CO2 |

| 2030年度 | 実質ゼロ | 実質ゼロ | 50%削減 |

| 2040年度 | 実質ゼロ | 実質ゼロ | 実質ゼロ |