- 導入事例

- [Neat Bar/Board導入事例]東洋鋼鈑様

- 【Box導入事例】秋田大学様

- 【ECCL導入事例】大正大学様

- 【S-iDC バックアップサービス with Wasabi導入事例】春日井市民病院様

- 【工場ネットワーク導入事例】株式会社資生堂様

- 【オフィス移転事例】オートモーティブエナジーサプライ様

- 【オフィス移転事例】外為どっとコム様

- 【オフィス移転事例】GSユアサ様

- 【オフィスリニューアル事例】JR東日本ビルテック株式会社様

- 【オフィス移転事例】日本食研ホールディングス様

- 【オフィス移転事例】株式会社スコープ様

- 【オフィス移転事例】スカパーJSAT株式会社様

- 【ネットワーク導入事例】東京ステーションホテル様

- 【コミュニケーション改革事例】豊田通商株式会社様

サイト内の現在位置

気候変動への対応

TCFDの提言に沿った情報開示

NECネッツエスアイは、2021年12月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)へ賛同を表明し、TCFDコンソーシアムにも参画しています。

サステナビリティ経営の推進と包括的で持続可能な社会の実現を目指し、2023年6月に公表されたIFRSサステナビリティ開示基準S2号(気候変動)を考慮した情報開示を進め、気候変動に関連するリスクの抑制と機会の創出・獲得に向けた活動に取り組んでいます。

社外からの評価

当社は、CDPより温室効果ガス排出量の削減や中長期目標の設定などの気候変動に対する取り組みおよびその情報開示が評価され、気候変動分野において最高評価「Aリスト」企業に選定されました。

*CDPは、投資家・企業・都市・国家・地域・都市が環境影響を管理するためのグローバルな情報開示システムを運営している英国の非政府組織(NGO)です。

事業を通じた貢献

お客さまのビジネスを支えるソリューション、サービス

当社は環境に配慮したさまざまなソリューションメニューを提供しており、 それらを通じてCO2排出量削減など、皆さまの環境改善、さらには地球環境の改善に貢献していきます。

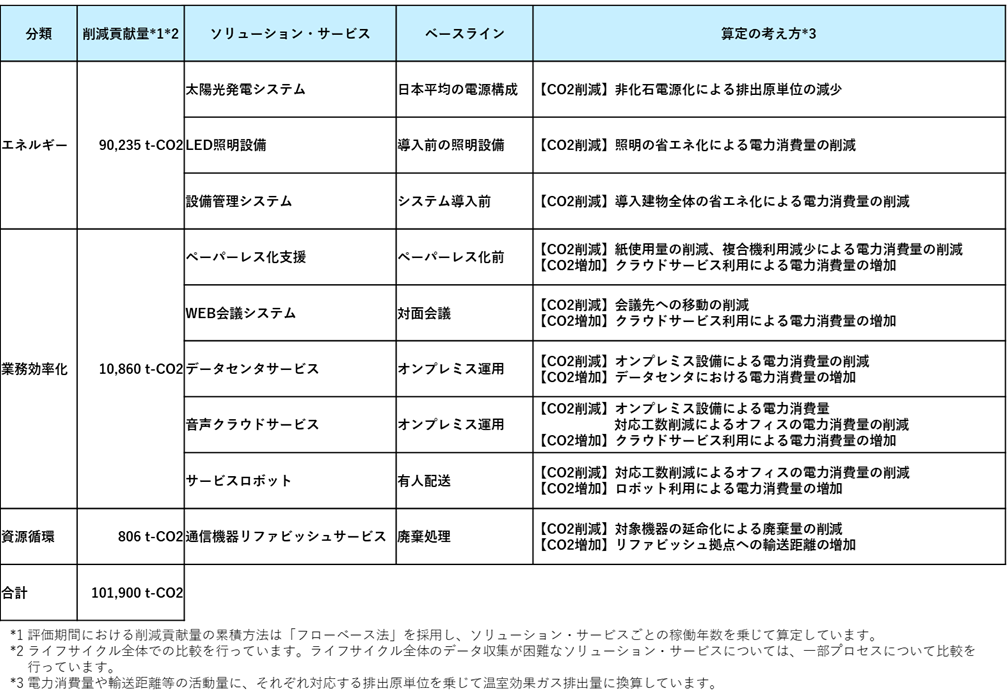

温室効果ガス削減貢献量

当社は、環境に配慮した多様なソリューションやサービスを提供するとともに、関連製品・サービスの開発・普及に取り組んでいます。太陽光発電システム等による再生可能エネルギーの導入や、省エネ化に資するソリューションに加え、働き方改革に資するサービスでも、業務の効率化やムダの削減を通じて、お客様のサプライチェーンにおける温室効果ガス排出削減に貢献しています。

当社が提供するソリューション・サービルのうち、削減貢献量の創出に寄与し、現時点でデータ収集が可能な対象に限定して算定しています。対象は「エネルギー」「業務効率化」「資源循環」の三つに分類しています。

削減貢献量は、当社が設定した条件のもと、案件実績から推計した電力消費量等のデータに、環境省や専門機関が公表する排出原単位を適用して算出しています。

*削減貢献量とは、各施策の導入前(ベースライン)と導入後の運用における温室効果ガス排出量を比較し、その差分を合理的な前提と最新の排出原単位に基づき定量化したものです。

再生可能エネルギーの利用拡大

当社がテナントとして入居しているビルを対象に、電力会社から提供される電力を再生可能エネルギーにて発電された再エネプランへの切替を進めています。

今後も、NECと連携を図り、全国の拠点における再生可能エネルギーの導入を進めていきます。

| 年度 | 拠点/施設名 |

|---|---|

| 2021 | 新川崎テクニカルベース、サービスデリバリオペレーションセンター(sDOC) |

| 2022 | データセンター(西日本) |

| 2023 | 本社ビル、MSCセンタービル |

| 2024 | 日本橋イノベーションベース |

オフセット・クレジットの活用

当社は、適切な森林管理によるCO2等の吸収量等を「クレジット」として国が認証するJ-クレジット制度を活用し、「日本の自然遺産・京丹波の名水と熊野の森を守るCO2森林吸収プロジェクト」を通じて、地球温暖化防止、自然環境保全に貢献しています。

カーボン・オフセット

オフセット対象期間:2022年度

オフセットの対象:本社の旧社屋および新社屋における、カフェテリア・研修室の

電力使用に伴うCO2排出量の10%

CO2排出量:139.1t-CO2

オフセット量:14t-CO2

クレジットの種類:J-VER

プロジェクト番号:0171

プロジェクト名称:日本の自然遺産 - 京丹波の名水と熊野の森を守る

CO2 森林吸収プロジェクト

クレジット特定番号:JP-200-000-000-566-629~JP-200-000-000-566-642

クレジット無効化日:2023年6月26日

社用車への対応

エコカーの導入

当社では、従来から低燃費・低排出ガス認定車の導入を進めてきました。2021年度からは電気自動車(EV)を優先して導入し、充電インフラの整備状況等によりEVの運用が困難な地域ではハイブリッド車を導入することで、ガソリン車ゼロを目指しています。

エコドライブの推進

当社では、社用車の運転者として登録された従業員を対象にエコドライブを推進し、日常の運転マナーとして全従業員への啓発を行っています。2010年度からは、安全運転だけでなくエコドライブにも有効な音声ガイダンス機能付き車載器を導入しています。これらの施策により、燃費が改善し、温室効果ガス(GHG)排出量の抑制にもつながっています。

カーボン・オフセット認定証

カーボン・オフセット認定証